Passing

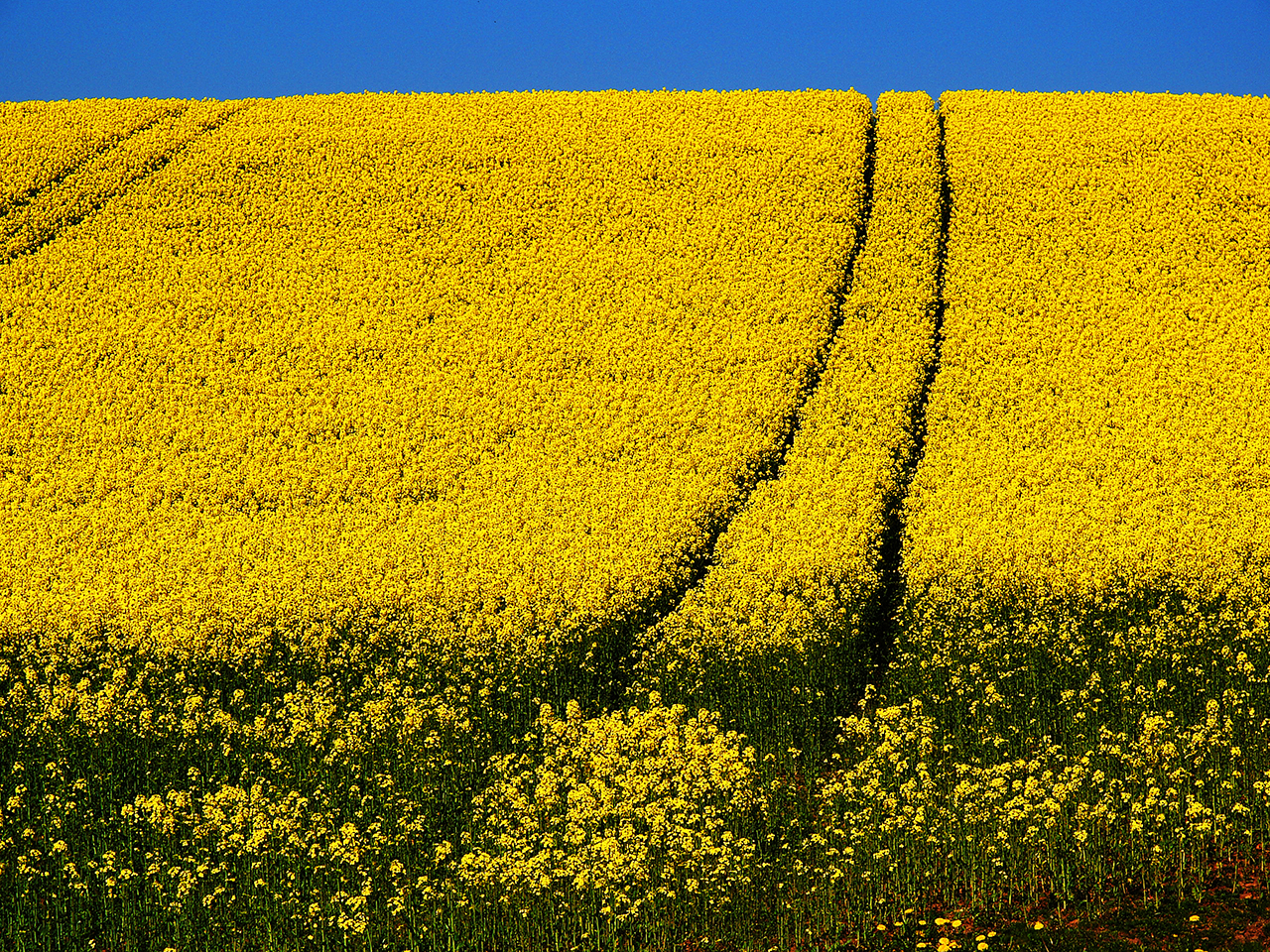

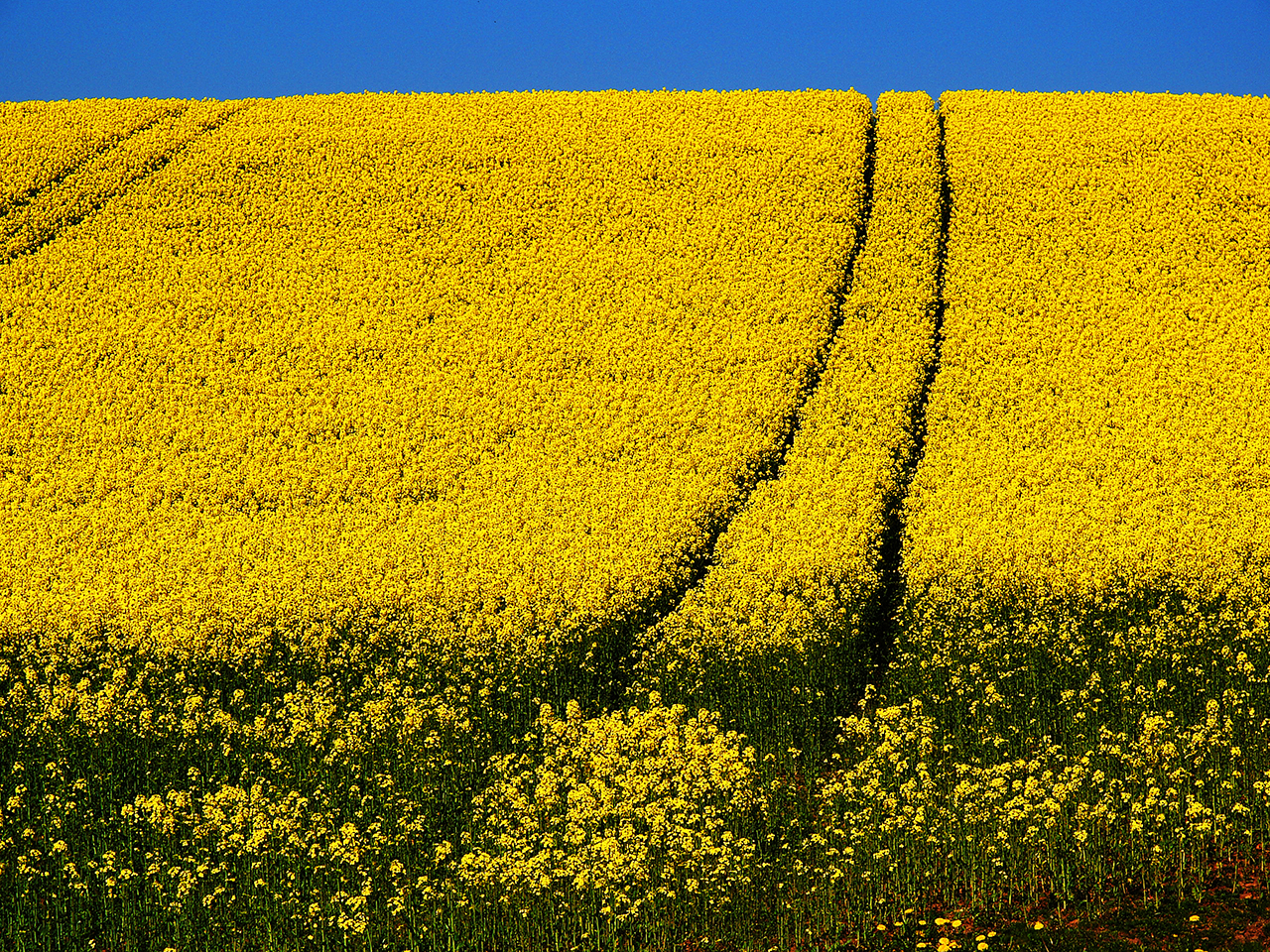

突然想起這片花田,就在那年春天。那時,我不認識妳,或許妳已經開始讀我,或許。

然後是一連串的擦身,偶而遠眺的不經意,還有一次搭錯車的暫停。我還是,什麼都沒能明白。只有在那層層疊疊的字句裡,感覺到剛拭去還溫熱的淚滴。然後妳,就這樣,一個轉身,悄悄地離去。

依舊是不明白,在這樣的春天,妳放下了所有珍藏的曾經。我想去讀妳,讀妳在上一個寒冬裡,依著暖爐翻過的每段字句。但我懷疑,是否真能懂得,那些在我心中永遠美麗又古老的謎?還是,這一切不過只是妳經過時,遺落的不小心?

是啊,我從未能遠行,就為那吉普賽的靈魂,招喚出點點夜螢。望著一路消失在盡頭的足跡,我猜想著,該是匹獨角獸,掙脫了荊棘,還未能舔舐傷口,奔跑著,為了那從未確認的不確定。沒有人看得見牠,包括,我自己。

都忘了我們曾經是如此的不對稱:妳默默無言,我喃喃自語。我怎能如此健忘?忘了愛搞神祕的未來,總是要極度非對稱地嘲笑著那傻傻什麼都說出來的過去。是的,就是那個妳默默無言,我喃喃自語的過去;也是那個妳已開始讀我,我卻一點也不認識妳的過去。與其建構在這種不對稱基礎上的時空旅行,我,寧可失憶;與其用再多的問題去假裝好奇,我,寧可失語。

於是我突然想起了這片花田。就是它逼得我停下車來,用整個視野的佔領,將我埋在那黃澄澄的春天裡。向北方望去,彷彿在這片田野的盡頭,當藍天褪去,朵朵黃花飄上天際,化做點點星光,閃耀在那麼些與這麼些陰沈的夜裡。然後聽到了文森之歌在,深深地沉吟。文森告訴我,只有離去,才懂得什麼是孤寂。

或許就讓那頭獨角獸陪著妳好了。因為,站在這裡、這片花田裡、這未來與過去的邊際、這曾經如此真心曾經如此感激的靈魂相遇。是的,只要有過該心滿意足的曾經,我,也該感到不虛此行。

葉子

(photoed in Stainton, 2006)